Le Maroc bascule rapidement d’un pays encore relativement épargné par la pénurie hydrique au milieu du XXᵉ siècle, à l’un des plus exposés aujourd’hui.

Dans ce contexte, le dessalement de l’eau de mer apparaît comme une solution de dernier recours — ou de toute première importance, selon le point de vue dans lequel on se place. Les projets se multiplient le long des côtes, portés par l’État, les collectivités et des partenariats public-privé.

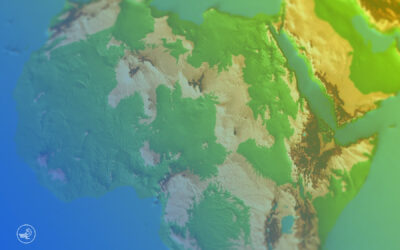

Mais cette option, souvent présentée comme une solution technologique « miracle », reste clivante. Si elle promet une sécurité hydrique renforcée, elle suscite aussi de vives inquiétudes quant à ses coûts, sa soutenabilité et son impact environnemental. Pour le comprendre, il faut d’abord replacer le Maroc dans le mouvement mondial du dessalement, où certaines régions comme le Moyen-Orient, l’Espagne ou Israël ont déjà massivement investi. Viendront ensuite la question des promesses et des limites de cette technologie où il conviendra de rappeler les enjeux de sécurité hydrique, de soulagement des nappes, de synergie avec les énergies renouvelables… mais aussi les coûts, les impacts écologiques et les questions de souveraineté technologique. Enfin, au-delà du clivage entre partisans et détracteurs, il restera à réfléchir à la place que doit occuper le dessalement dans une stratégie plus large de gestion intégrée de l’eau.

Le dessalement dans le monde et au Maroc.

Le Maroc n’est pas le seul pays à faire face au dilemme de l’eau. Israël tire déjà près de 70 % de son eau potable du dessalement, mais au prix d’une forte dépendance énergétique. L’Espagne sécurise ses villes et zones touristiques grâce à des dizaines d’usines, mais ne peut pas étendre l’usage à l’agriculture du fait du coût trop élevé de cette eau. Les Émirats et le Qatar, eux, produisent une eau abondante mais avec une empreinte carbone colossale. Partout, les innovations s’accélèrent — meilleures membranes, intégration aux énergies renouvelables comme le solaire ou l’hydrogène — mais la vraie question reste celle du coût intégral — écologique comme économique.

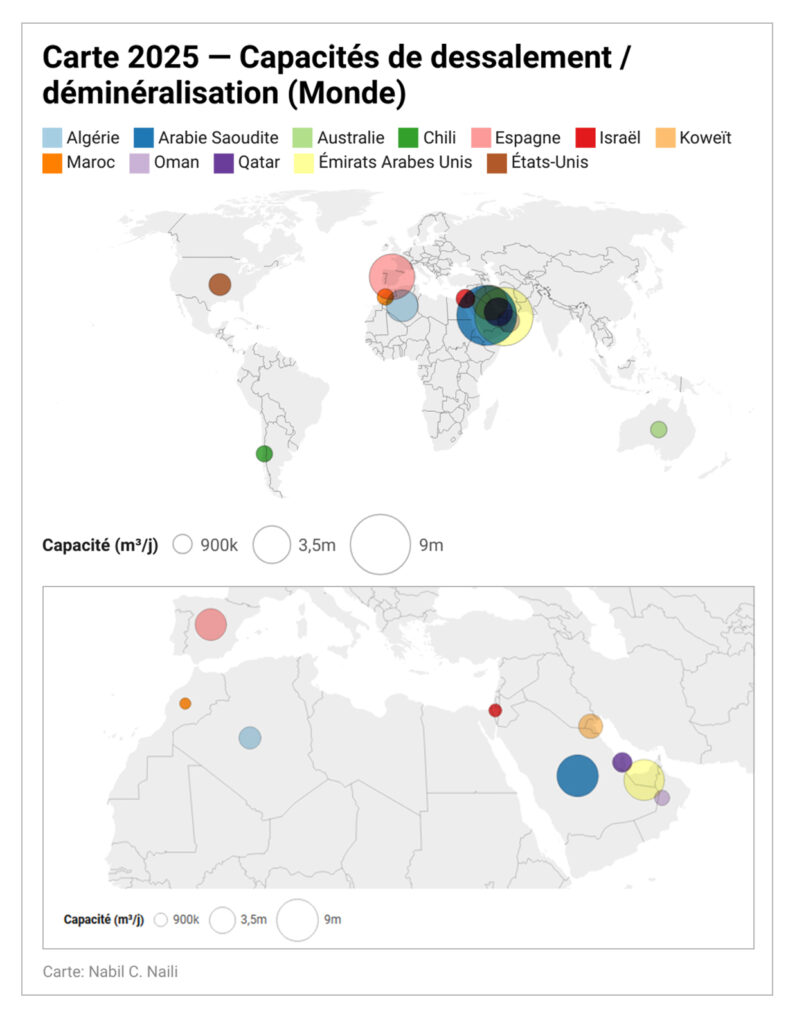

De son côté, le Maroc a déjà pris le virage du dessalement. Agadir dispose d’une station de 400 000 m³/jour, destinée à l’eau potable et à l’agriculture, tandis que Casablanca prépare la plus grande usine d’Afrique — 1,3 million de m³/jour à l’horizon 2028. Dakhla et Laâyoune visent à sécuriser le développement du Sud, et d’autres projets sont annoncés à Safi, El Jadida, Nador ou Al Hoceima. Portés par des partenariats public-privé avec des opérateurs internationaux, ces projets visent à garantir l’eau potable des grandes villes côtières et à soulager des nappes phréatiques déjà surexploitées.

Les promesses et les limites du dessalement.

Le dessalement présente de nombreux avantages qui expliquent pourquoi il s’impose progressivement comme un pilier des stratégies hydriques dans le monde entier. Il apporte d’abord une sécurité hydrique aux grandes villes côtières. Il garantit, en effet, un approvisionnement stable et prévisible rendant les centres urbains les plus peuplés beaucoup moins vulnérable aux aléas climatiques. Cette sécurité permet d’appréhender la croissance urbaine sans craindre que chaque sécheresse ne se transforme en crise.

Le dessalement représente aussi un soulagement vital pour les nappes phréatiques. En réduisant les pompages excessifs qui les épuisent, il contribue à préserver ces réserves naturelles pour les usages agricoles et ruraux. De plus, le Maroc dispose d’un potentiel solaire et éolien exceptionnel. En couplant dessalement et énergies renouvelables, le Royaume pourrait limiter l’empreinte carbone des usines et répondrait ainsi à l’une des critiques majeures du dessalement.

Enfin, au-delà de la sécurité nationale, le dessalement ouvre une perspective industrielle et géopolitique. En maîtrisant ces technologies, le Maroc pourrait devenir un acteur de référence et exporter son savoir-faire vers une Afrique où la demande en eau dessalée est appelée à exploser dans les prochaines décennies.

Cependant, le dessalement suscite plusieurs inquiétudes légitimes. D’abord, son coût reste très élevé. L’eau dessalée revient en moyenne 4 à 6 fois plus cher que l’eau conventionnelle, ce qui pose la question du financement, de la tarification et du risque de voir s’accroître les inégalités d’accès. À cela s’ajoute une consommation énergétique importante. En effet, même avec les techniques modernes d’osmose inverse, il faut mobiliser environ 3 à 4 kWh pour produire un seul mètre cube d’eau, ce qui pèse lourdement sur la facture énergétique nationale.

De plus, l’impact écologique du dessalement est loin d’être neutre. Le processus génère de grandes quantités de saumures hyper-salines, souvent chargées en produits chimiques utilisés pour le pré-traitement de l’eau — antiscalants, chlore, métaux. Si ces rejets sont déversés directement en mer sans dilution suffisante, ils peuvent modifier la salinité locale, perturber les écosystèmes marins et affecter la faune benthique — poissons, mollusques et micro-organismes des profondeurs. Des solutions existent mais elles augmentent les coûts et nécessitent une ingénierie de pointe.

Par ailleurs, les usages de l’eau dessalée restent limités. Elle est parfaitement adaptée à la consommation urbaine et industrielle, mais son coût la rend difficilement compétitive pour l’irrigation à grande échelle. De plus, son profil chimique — faible teneur en minéraux essentiels comme le magnésium et le calcium — impose souvent une reminéralisation avant distribution, ce qui ajoute une étape technique — et donc financière — supplémentaire. Ceci explique pourquoi, dans des pays comme l’Espagne, l’eau dessalée est rarement utilisée pour l’agriculture de masse. Enfin, la question de la dépendance technologique est cruciale. Les membranes d’osmose inverse, qui sont au cœur du procédé, doivent être importées et remplacées régulièrement. Les pièces de rechange et une partie de l’ingénierie proviennent des grands groupes internationaux — Veolia, Suez, Abengoa, Acciona, etc. Sans un investissement massif dans la recherche, la formation et l’innovation locales, le Maroc risque de rester durablement dépendant de fournisseurs étrangers. Le développement d’une filière nationale de dessalement, couplée à l’agritech et aux énergies renouvelables, pourrait constituer une voie stratégique pour limiter cette dépendance.

Au-delà du Pour et du Contre.

Le dessalement ne doit pas être considéré comme la solution « miracle », mais comme une brique dans un mix hydrique plus large. D’autres leviers, souvent négligés, sont tout aussi décisifs. La réutilisation des eaux usées traitées — ReUSE / ReUT —, par exemple, reste embryonnaire au Maroc alors qu’elle pourrait devenir une ressource fiable pour l’agriculture et l’industrie. La modernisation des réseaux est également une urgence — d’énormes quantités d’eau se perdent chaque année dans les fuites avant d’arriver aux usagers. Mais le vrai nerf de la guerre reste l’agriculture, qui consomme près de 80 % de la ressource. Tant que le Maroc continuera à irriguer des cultures gourmandes comme si l’eau était illimitée, aucune technologie ne suffira à garantir sa sécurité hydrique. La priorité devrait être de privilégier des variétés adaptées au climat et de déployer massivement des systèmes d’irrigation intelligents. De même, aucune avancée durable ne sera possible sans un changement profond des usages. Seule l’éducation et la sensibilisation pourront inciter chacun — familles, agriculteurs, entreprises — à adopter une gestion responsable de l’eau. Au fond, la bataille de l’eau se gagnera moins par les machines innovantes que par de nouvelles mentalités.

En conclusion.

Le dessalement s’impose aujourd’hui comme une solution incontournable pour la sécurité hydrique du Maroc. Cependant il doit être perçu comme une partie d’une réponse plus large et complète. Le mix hydrique devra, en effet, intégrer une culture de la sobriété, des technologies innovantes — dessalement, agritech, biotech — , le ReUse, et une gouvernance à la hauteur des enjeux. Avec ses ressources solaires et éoliennes, son expérience en matière d’infrastructures et sa position géopolitique, le Maroc dispose d’atouts pour transformer le dessalement en levier de souveraineté hydrique. À condition d’en maîtriser les coûts, de trouver le moyen de minimiser ses impacts écologiques et de l’inscrire dans une vision globale de long terme.